【编者按】

我们相信,每一个收藏故事,每一个文化思考,都承载着中国的历史与文化精神。我们致力于寻找、保护并传承这些丰富的文化记忆,让每一个角落的收藏故事都被听见,让每一份珍贵的文化探索都被尊重。在策划方向上,我们注重独特性、知识性和趣味性,邀请民间收藏家分享思想,向历史大胆发问。在《民藏杂谈》栏目,我们希望读者能找到历史的线索,文化的密码,生活的智慧。所有文章内容仅代表作者的个人观点,与中国网中国民藏频道立场无关。

良渚文字的书契与考辨

韩书茂、端家琪

2019年7月6日,"良渚古城遗址"申遗成功,列入“世界遗产名录"。自1936年施昕更发现良渚黑陶,1959年夏鼐提出"良渚文化"概念,这是良渚文化研究取得的重大阶段性成果。

良渚文化研究业已表明:一、五千年前新石器晚期以稻耕农业为基础的良渚地区出现了剩余劳动产品。二、家庭和私有制出现。三、贫富分化,社会分工明晰,阶级产生。四、王权建立,以王权为轴心的宗法制度形成。五、为维系既有的王权制度,抵制外来侵略,城邑的建设成为客观事实。六、作为交际工具的文字体系成熟。

1996年,为纪念良渚文化遗址发现60周年,浙江文物局编著了《良渚古玉》,书中记载,现已发表的刻有图画文字的玉,共181件,分别藏于美,英,法及我国历史博物馆,故宫博物院,浙江博物馆,上海博物馆,台北故宫博物院等。2015年,上海人民出版社出版了《良渚文化刻画符号》,收录器物554件,符号656个。知名玉文化学者徐梦梅藏有刻有文字的良渚玉器12件,共有文字915个(含重见者),并撰有《良渚"玉石文"》,《良渚“玉石文"之考释》刊于上海《新民晚报》等。美国纽约亚洲文化基金会发表刻有文字的良渚玉器多件,其文字多有为笔者所能考辨者。上海,安徽多位资深高古玉鉴藏家藏有刻有文字的良渚文化玉器十余件,计七百余字,其中有三件玉器上的文字已为笔者全部和大部考辨释读。一个揭开良渚文字谜题的历史际缘呼之即出。

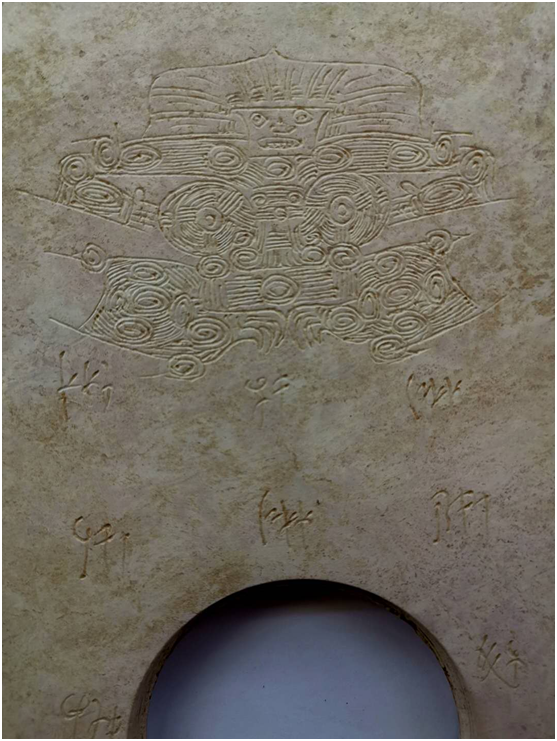

一、良渚文字的书契

从已见良渚玉器上的文字来看,其为非常成熟之表意文字已毋庸置疑。它不仅有字、词、句、章,而且常与"神人兽面纹","神鸟立祭坛纹"同时出现在玉璧,玉璜,玉册等大型器物上,这可以看作是新石器晚期良渚先贤的书法和绘画作品。(图1)就文字的书契而言,它比甲骨文表现出更多的“书写性"以及情绪的生动传达,在用笔(刀)、结体、章法(分行布白)三个方面具有很强的艺术表现力,与今天的"硬笔书法"可以等量齐观。

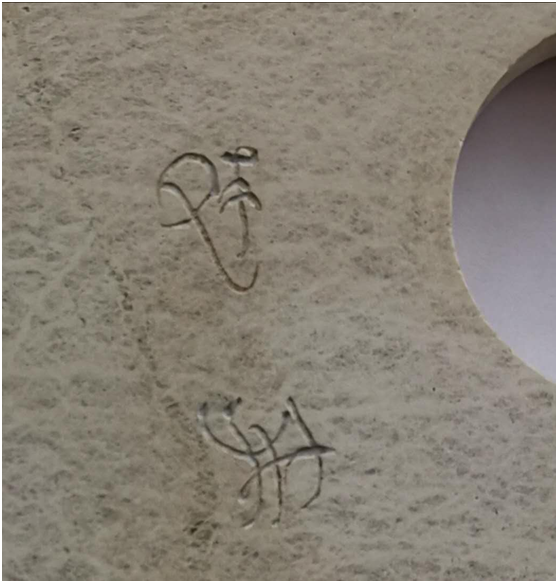

(一)用笔(刀)。良渚文化玉器用料为江苏溧阳梅岭软玉,硬度为摩氏5度,低于红山文化河磨玉(6一6.5度),它是良渚先贤用高于梅岭玉硬度的矿物质材料,如今天手持硬笔一样直接在玉器上书契出来的。从笔迹上看,为中锋用笔(刀),正直不偏。其迹如"锥画沙","屋漏痕",运笔有起止、提按、流驻、顿挫,一波三折,流暢飞动。一些笔画之间有呼应、映带、牵连,如同行草书的用笔,逶迤洒脱,呈鸿飞兽骇,鸾舞蛇惊之态,非常生动,富有表现力。这种线条是在甲骨文里未曾见过的,是一种高质量的线条。(图2)

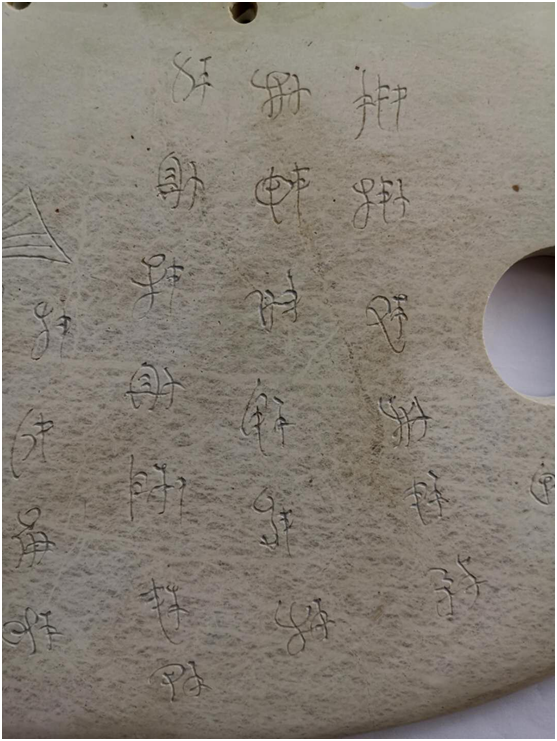

(二)结体。良渚文字的结体有(1)上下结构;(2)左右结构;(3)左中右结构;(4)走之结构。它的单字书写顺序是先上后下,先左后右。有些单体部件用于多个字的结构中,实际上已经成为"偏旁",如"扌"、“牜"。良渚文字的结体包蕴了丰富的形式美法则,有平行,对称,曲直,长短,疏密,断连,奇正,平衡,变化,协调,表达了良渚先贤在书契过程中明确的审美意识的流暢传达。

(三)章法。良渚文字的排列组合有横式,竖式,横竖同章,文图共篇多种形式。竖式布白,字距较密,行距较疏。横竖同章,文图共篇者则整饬有序,变而不乱,从中见出书契者娴熟地驾驭通篇的高超布局能力。“纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉"(孙过庭《书谱》)。良渚文字通篇的章法之美,令纵然是今天的书法家看到了仍禁不住拍案称绝!(图3)

二、良渚文字考辨

著名古文字学家,历史学家,夏商周断代首席科学家李学勤先生说:"良渚陶器上的刻画符号,有象形的,抽象的,……不承认其为文字是很困难的。"担纲良渚申遗的复旦大学博物馆学教授高蒙河说:"良渚已发现700余个刻画符号,其中有许多刻画符号排列在一起,具有文字的功能特征,被古文字学家视为原始文字。"笔者从事古文字研究,书法创作、研究和高古玉鉴藏、研究凡五十年,释读良渚文字一直是我们密切关注的重要课题。一日,我们在鉴赏一件良渚文化玉鼓上发现一个 字,与甲骨文中的

字,与甲骨文中的 字为同一字形,于是找出《甲骨文编》捡出此字,果然毫厘不爽。《辞源》释:"中,两旗之中,中正之意。"又看玉鼓上有一

字为同一字形,于是找出《甲骨文编》捡出此字,果然毫厘不爽。《辞源》释:"中,两旗之中,中正之意。"又看玉鼓上有一 字,《古籀彙编》中古鈢作

字,《古籀彙编》中古鈢作 字,释为"沱",意为"江之别流",今作"池"。于是,我们决定从一件刻有十一个字的玉镯入手,将其全部考辨、释读如次。

字,释为"沱",意为"江之别流",今作"池"。于是,我们决定从一件刻有十一个字的玉镯入手,将其全部考辨、释读如次。

(一) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,释为"尊",会意字,双手捧一酒器,奉酒以示尊贵。

,释为"尊",会意字,双手捧一酒器,奉酒以示尊贵。

(二) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,会意字,释为"徹",《古籀彙编》释:"食毕而徹去”。

,会意字,释为"徹",《古籀彙编》释:"食毕而徹去”。

(三) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,《古籀彙编》释"工",意为:"巧饰也",为装饰,加工,制作之意。

,《古籀彙编》释"工",意为:"巧饰也",为装饰,加工,制作之意。

(四) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,陶制"鼎"之象形,为容器、礼器,商代用青铜铸造,为礼制重器。

,陶制"鼎"之象形,为容器、礼器,商代用青铜铸造,为礼制重器。

(五) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,陶制之"鬲",容器,礼器。

,陶制之"鬲",容器,礼器。

(六) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,会意字,释为"游",持飘旗之杖以出巡。

,会意字,释为"游",持飘旗之杖以出巡。

(七) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,会意字,释为"析",以斤(斧)伐木,用于制作,建筑。

,会意字,释为"析",以斤(斧)伐木,用于制作,建筑。

(八) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,释为"衣“,衣饰也。

,释为"衣“,衣饰也。

(九) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,陶制之"壶",盛酒、水器。

,陶制之"壶",盛酒、水器。

(十) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,象形字,头饰美丽羽冠的贵“婦“。商代有王妃“婦好"。

,象形字,头饰美丽羽冠的贵“婦“。商代有王妃“婦好"。

(十一) ,甲骨文作

,甲骨文作 ,会意字,以手持槌击"鼓"以宴乐也。

,会意字,以手持槌击"鼓"以宴乐也。

佩戴玉镯是良渚贵族财富和地位的象征。古汉语以单音节词为主,一个字就是一个词,其词法、句法也与今日不同。玉镯上的十一个字,连起来是"婦鼓尊徹工鼎鬲遊析衣壶",大意是:佩戴玉镯的贵族享有美貌的婦人,鼎鬲衣壶徹的华服佳肴,鼓樂巡遊的娱乐仪仗,伐木巧作的舒适建筑。而这些文字内容与良渚遗址考古的相关成果是完全可以无缝对接的。

考古证实,良渚文化后期,因受特大洪水等自然灾害影响,良渚先民分成两支向外迁徙。一支溯长江而上,进入陕西高原和四川盆地,给当地文化,尤其是巴蜀三星堆文化带来巨大影响;一支向北,融入中原的华夏部落联盟,并将良渚文字直接衍生为殷商的甲骨文字。也就是说,良渚文字是殷商甲骨文字的直接源头。

考辨、释读良渚文字现在还是一片荒漠。我们希望此文作为第一片草丛植入这一领域,期待更多良渚文字的发现和考辨成果连接成广袤无垠的美丽大草原。

(图1)

(图2)

(图3)

注:一,文中所引甲骨文字均出《甲骨文编》,中国社会科学院考古研究所编辑,中华书局1982年第二次印刷

二,文中所引古鈢"沱"字引自《古籀彙编》,徐文镜编,武汉市古籍书店印行,1986年10月印刷

(韩书茂,中国书法家协会会员,安徽省书法家协会学术委员会副主任,淮南市委党校中文副教授,在《中国书法》,《书画世界》,日本大型季刊《修美》等国内外十余家专业刊物上发表学术论文40余篇,其中《论沈鹏草书》获第六届中国文联文艺评论奖二等奖)

编辑:杨俊康

统筹:庄洪海

校对:刘全海

审核:蔚力